Hoy es mi primer día de clase en una nueva escuela. Recorro el camino que conduce hasta ella rodeada por una multitud furibunda, aullante, que me increpa y escupe a cada paso que doy. Me hago consciente del rechazo pero también del miedo que les inspira mi presencia. Sus rostros desencajados por el odio me instan a desistir en mi empeño. Y en más de una ocasión me tienta la idea de rendirme ante el empuje de esa ola de odio y frustración para encontrar el sosiego en el amor y la protección de los míos. Sé que eso es lo que esta jauría vociferante querría. En su lugar, mantengo la cabeza alta y continúo adelante. Pienso, entretanto, en el dolor de mi gente y en los que me sucederán. Pienso en que debo sentirme orgullosa de ser quién soy. De ser como soy. Y más que nada, de ser negra.

Esto es lo que podría haber sentido la protagonista de un suceso que tuvo lugar el 4 de septiembre de 1957 en Charlotte, Carolina del Norte. Su nombre era Dorothy Counts, y contaba apenas 15 años cuando decidió asistir al nuevo curso que daba comienzo en el Instituto Harry Harding de la ciudad. En aquel momento la segregación racial estaba a la orden del día y una actuación como la suya se consideraba una provocación en toda regla. Hasta entonces, ningún negro se había atrevido a algo así, compartir clase y pupitre con un montón de blancos engreídos que veían en su característico color de piel la justificación para mantener un estatus de privilegios. Dorothy sólo recorrió ese mismo camino tres veces más, antes de desistir ante las constantes e insoportables amenazas a su integridad física.

Si Dorothy hubiera sido una joven blanca sus preocupaciones y pretensiones habrían sido muy distintas. Lo más seguro es que durante ese mismo trayecto fantasease con conocer al chico de sus sueños, con el que no mucho después contraería matrimonio tras un tórrido romance. Tendrían al menos dos hijos, un chico y una chica, a ser posible de cabellos rubios y ojos claros. Y vivirían en una confortable casita con jardín y vallado en una de las urbanizaciones más elegantes de su comunidad. Ella sería una amante esposa y madre, además de una esmerada ama de casa. Su esposo, excelente padre, bien posicionado laboralmente, les procuraría todas las comodidades que una decente y patriótica familia norteamericana como ellos requiere, buenos vestidos a la moda, electrodomésticos de última generación y un buen coche, el mejor de su gama, para desplazarse los fines de semana en sus frecuentes visitas a familiares y amigos.

Así es, las aspiraciones de esta versión descafeinada de Dorothy responden al ideal con el que gran parte de la nación estadounidense se ha despertado cada día desde hace más de medio siglo. Me refiero, como no, a la Norteamérica del American Way of life, una fantasía edulcorada que encierra en sí misma la mayor de las tragedias, la degradante exclusión a la que durante siglos se ha visto forzosamente abocada la comunidad negra del país. Primero como mano de obra barata, es decir, esclavos para los grandes terratenientes sureños. Después hacinados en barrios que eran como guetos, por una sociedad blanca que se resistía a ceder a los mandatos de una enmienda proclamada en 1865 que liberaba y exoneraba a la comunidad negra por la presunta culpabilidad de poseer un color de piel diferente. Y si esta misma comunidad llegó a alcanzar cierto reconocimiento social a lo largo de la década de los 50 fue debido a su potencial como productivo nicho de mercado para un país obsesionado con el dinero, el control y los números. El problema radicaba en que sus integrantes habían alcanzado un estatus de igualdad ante la ley pero continuaban siendo distintos ante los ojos de Dios.

De igual modo, ante la mirada pura e inocente de un niño, el icónico actor John Wayne – blanco para más señas – podía aparecer en sus films como un héroe totalmente entregado a la causa de erradicar al salvaje y despreciable enemigo indio, hasta que un día, azorado y perplejo, el cándido infante descubría que su color de piel era más oscuro que el de su idolatrado vaquero y que si debía identificarse con alguien, era más bien con el indígena que estaba siendo exterminado. Así quedaba de manifiesto la importancia que el componente cultural tenía en la configuración del carácter identitario de los individuos. Quien dirigía estas reveladoras palabras a un expectante y entregado público blanco durante una conferencia en la Universidad de Yale era James Baldwin, escritor y activista negro por los derechos civiles de los afroestadounidenses. Antes, Baldwin había pasado algunos años en París decidido a abandonar los Estados Unidos, un país por el que no sentía cariño alguno. Si terminó regresando en 1957 no fue por nostalgia a cualquiera de los fetiches que normalmente podamos asociar a la cultura norteamericana, como sus articuladas majorettes, sus coreados partidos de béisbol, sus grasientos perritos calientes, sus brokers engominados o su endiosada Estatua de la Libertad, sino por Dorothy Counts y la rabia que lo invadió cuando contempló las imágenes que recogían el terrible acontecimiento narrado al inicio. Con esta decisión Baldwin ponía su vida en peligro y lo sabía. De hecho, el FBI de Hoover incluyó su nombre en su índice de seguridad por considerarlo un individuo peligroso para la nación, atemorizado ante esa locuacidad hiriente y certera que desplegó en novelas, ensayos, teatro y poesía. Y fue precisamente su activismo el que lo acercó a tres de las figuras más emblemáticas en la lucha por la integración racial: Martin Luther King, Malcolm X y Medgar Evers.

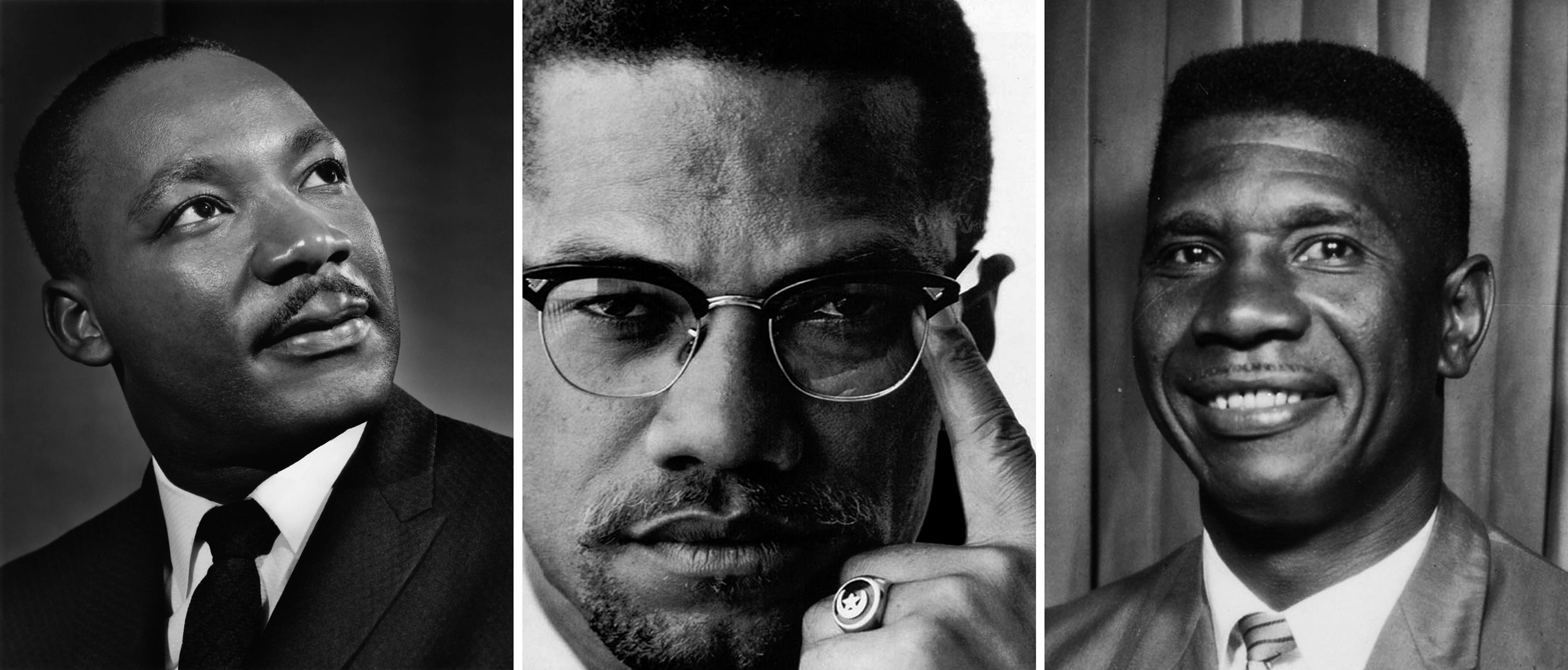

Martin Luther King, pastor de la escuela bautista, poseedor de una mirada soñadora dulcificada por un rostro de formas suaves y redondeadas era lo contrapuesto a Malcolm X, un delincuente reconvertido al Islam, cuyo mirar magnético, inquisitivo y retador iba en sintonía con un rostro duro, constreñido siempre bajo el peso de la gravedad que proyectaban sus ideas. También diferían en sus respectivos posicionamientos ante la problemática contra la que combatían. Aunque ese distanciamiento inicial en sus posturas llegaría a difuminarse al final de ambas vidas. Medgar Evers, menos mediático pero igual de comprometido, fue descrito por el propio Baldwin como un hombre con la cara brillante, brusca y atractiva, que llevaba el cansancio puesto como una segunda piel. Ninguno de ellos sobrepasaría los 40 años porque todos morirían asesinados. A pesar de ello sus mensajes, que articulaban el sufrimiento de una comunidad sometida y despreciada, tuvieron su repercusión durante la década de los sesenta, alcanzando algunos logros importantes como la Ley de Derechos Civiles de 1964. Desgraciadamente, no pudieron evitar los disturbios que en años posteriores asolaron Oakland o Los Ángeles, escandalosos por la violencia que las fuerzas de seguridad policial ejercieron contra los manifestantes. Entre cabezas ensangrentadas, miembros lacerados y mobiliario urbano consumido por el fuego, el sueño americano era una fantasía que le seguía negada al individuo de color.

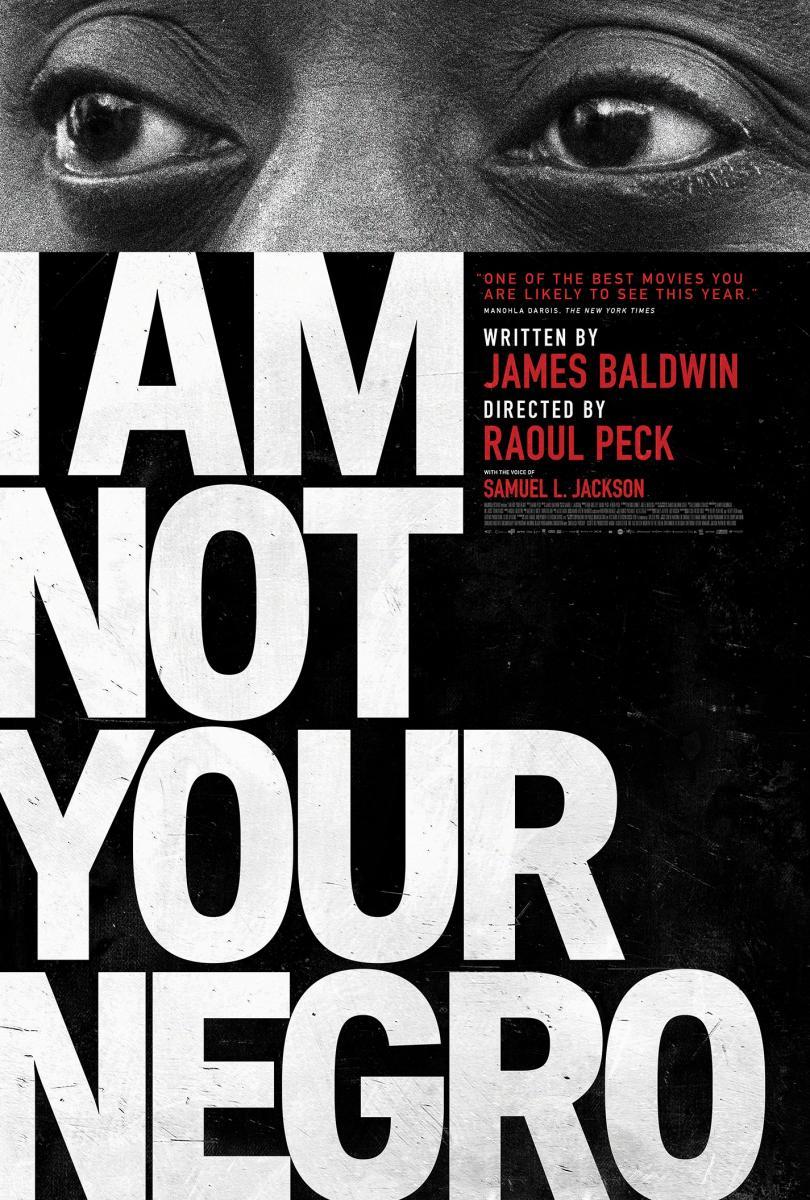

“I Am Not Your Negro”, película documental filmada en 2016 por el cineasta Raoul Peck, reivindica la lucha racial de esos años a través de la sincera amistad que Baldwin mantuvo con estos tres líderes contestatarios. Basada en la obra inconclusa de Baldwin, Remember this house, ensayo sobre el racismo en Estados Unidos, el metraje combina imágenes de archivo y una voz en off que narra fragmentos extraídos del libro original. Baldwin manifiesta con más dolor que rencor los siglos de sometimiento a una mentalidad cerrada y negacionista, reacia a admitir que su odio hacia el negro, destinado a salvaguardar una pureza perdida, es en cierto modo el desahogo a una frustración interior que ha terminado por convertirlos en aquello que despreciaban ser, unos criminales monstruosos. Si la raíz del rechazo del individuo de color hacia el blanco se basa en una ira que pretende apartarlo de su vida, la del individuo blanco se encuentra en el miedo a una entidad ficticia que sólo habita en su mente. El negro es, pues, el producto de una cultura blanca que le dice dónde posicionarse y cómo comportarse. Si John Wayne fuese negro no lo calificaríamos de patriota exaltado sino de maníaco delirante, dice Baldwin. Esa es la realidad de un país, Norteamérica, que puede considerarse garante de muchas cosas pero no de las libertades de sus ciudadanos.

Dorothy Counts, al contrario que Martin, Malcolm y Medgar, ha sobrevivido, y el sendero que comenzara a andar hace ya más de sesenta años no ha estado exento de obstáculos. Algunos propios de la vida, achaques del cuerpo. Otros más profundos que atañen al espíritu y que tienen que ver con la discriminación y la incomprensión hacia el otro. A todos ellos ha hecho frente con la misma dignidad y coraje con los que aquel día de verano dio una lección de fortaleza a un país que se sentía grande, brillante y seguro, para demostrarles que tras su venerada insignia de barras y estrellas se escondía toda una estela de inmundicia. Y a pesar de todo lo padecido y la infamia recibida, Dorothy aún conserva la belleza de ese rostro oscuro que cuando sonríe, ilumina todo lo que le rodea.