Empiezo este artículo pegándome un tiro en la rodilla: no debería escribir este artículo. El universo del admirado y estudiado Orson es tan inmenso, amargo, salvaje y contundente que parece una blasfemia concentrar su irritante y desmesurada aportación en tan sólo uno de sus títulos. Y un cepo al pie, quién da más: no pienso abrumaros con el famoso y desmenuzado plano secuencia inicial y así agotar caracteres, pues poco tengo ya que aportar; guglead, malditos, que material hay de sobra. Hoy me concede Piñata el honor de debutar y me presento con la intención de poner las vísceras sobre la mesa. Porque el cine de Welles no se entiende sin el combustible necesario para que la genialidad empiece a arder: sangre, latidos, glóbulos a mil por hora, una olla a presión, poder personal —y sólo personal, en su caso— sobre tu propia obra, la que emana del átomo de piel con el que comienzan los sueños. Y entrañas, muchas entrañas.

Esto es el éxtasis del noir, “modernos”. El fin del cine negro como se conocía hasta entonces, a la vez que como no se había visto nunca hasta entonces. Traza una línea, la pisotea y a partir de aquí que apechugue quien pueda. Luego vendrán otros, que crecerán con él, pero no podrán, sabrán o querrán imitarle. Deudores de un disparo a la cabeza, una daga en el ventrículo izquierdo, una punción en el hemisferio ambidiestro. Lo revierte todo, sube, baja, entra, sale, y nos abofetea como a chiquillos empanados al borde del encerado. No nos sabemos la lección, la que viene a regalarnos repartiendo hostias como panes en forma de planos. Un tipo que ya había explosionado el cine —y el mundo a todos los que crecimos viendo historias— con una obra —Citizen Kane, 1941— que diecisiete años antes y casi ochenta años después sigue siendo un desparrame visual, narrativo y epopéyico (querido Herst, me juego la boca que usted ni le llegó a los zapatos a Kane). Poco después vinieron los necios, y se conjuraron todos contra él. Casi diez años tuvieron en el éxodo más allá de Hollywood al niño prodigio: malditos bastardos.

Con Touch Of Evil, 1958, pone sobre el mantel la ortodoxia y la heterodoxia, el bien y el mal, las luces y las sombras…y nos obliga a elegir. También manosea el racismo, el que transpira la piel y el estrato social. En aquella época, desde luego no era un lugar común servir a la mesa tanta ambigüedad. Riámonos de los aprendices de provocadores en las últimas épocas; mientras muchos amagan al KO repartiendo caricias, a Welles le bastan 108 minutos para reventar cientos de carreras y mandarnos a la lona.

La secuencia inicial de la que he dado palabra de no hablar es un McGuffin (alabado sea, Sir Alfred). Al Ogro poco le importa si ese ricachón está muerto o vivo, si su yerno quería su dinero o el alma de su hija o si el asunto es de los gringos o los despreciados mejicanos. Seguramente por tratar de ser un “buen chico” le dio salida a la historia dentro de cierto clasicismo canónico, pero es tan innecesario el desenlace de la excusada trama, que chirría como esa vieja pianola. Realmente viene a hablaros de la bajeza humana, la corrupción, los atajos de la Ley, los corazones rotos y las vidas congeladas.

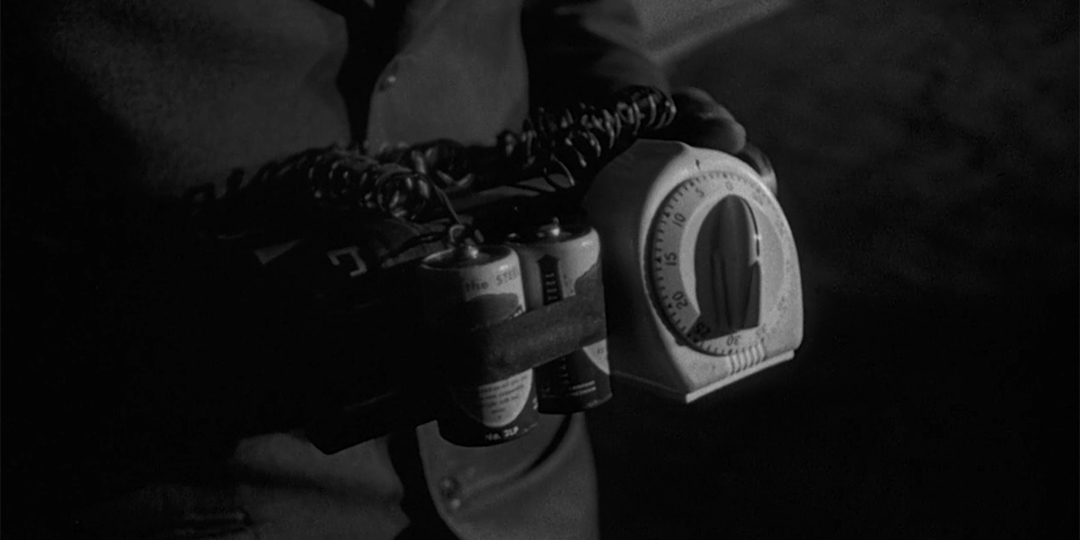

Mancini sube el telón dándole cuerda al reloj; empieza la cuenta atrás subido al pentagrama, a golpe de bongos, congas, trompetas, saxo y trombón. Que jodan a las cuerdas; que les jodan, pero bien. Su tictac suena a jazz instrumental y afrocubano, huyendo del manido estilo de banda sonora que iba con los tiempos. Lo común es el agua y Welles es aceite; pierde la banca, ganamos todos, porque aparece alguien que revienta el status quo con un objetivo claro: darte de beber una pócima que no se ha mezclado nunca. Dicen que debido su desconocimiento inicial de muchas de las cuestiones técnicas de rodaje, trajo soluciones al medio por la sencilla y mundana razón de observar las cosas de otra forma, una mirada virgen. Alabado sea en ocasiones el sensato desconocimiento.

¿Cuántos han tenido el arrojo para entrar en escena como Quinlan se baja del coche? Un contrapicado extremo, la puerta del coche abierta y una rodilla maltrecha, el sebo saliendo por los poros de un ser que lleva varias vidas derrapando… y te comes la sala. Maquíllalo con unas luces y sombras cocinadas por Metty, con una receta engendrada a medias por mamá Alemania —expresionista— y papá Toland —Gregg—… y devoras la mente del espectador.

La profundidad de campo es ad infinitum, marca de la casa; tanto que en cualquier momento tenemos el deja vu de que va a aparecer un trineo y que va a nevar en México. Los planos generales ofrecen una orgía de detalles en todo el cuadro, se mezclan luces y sombras, papeles que vuelan, un aire que apesta y el pasado que está continuamente volviendo, llamando a la puerta. Welles quiere que sudemos la fiebre de un ambiente enfermizo, y al girar la línea de horizonte ya no sabemos si vemos o soñamos: es el colmo de la inestabilidad.

A su vez, el plano corto es tan corto que hasta huele. Las caras se te meten hasta el tuétano y juraría que el aliento de sus bocas llega hasta mi butaca. Todo es amenazante, todo es inestable. No hay un orden establecido, no hay un terreno seguro donde pisar.

Janet Leigh no sabe aún que se aloja en el segundo motel más famoso de su carrera, ni que la recibirá el encargado más freak posible, con el permiso de Norman y su señora madre, Mrs. Bates. Pocos momentos tendrá tan plácidos en este tour de force como la conversación telefónica con su querido Vargas. Después vendrá la droga, lo onírico, el montaje espídico y violento y la cara de ese chicano que parece que se va a quedar vivir en tus pupilas. Es secuestrada a base de marihuana, humo, luces, sombras, contrapicados y angulares. El niño prodigio sigue jugando con nuestra psicología sin más armas que la fotografía, la música, el plano y el montaje.

Welles barroquiza el aire y retuerce las sombras. Inunda el cielo de la frontera de una densidad putrefacta y la luz es aún más amenazante que la oscuridad. Los personajes entran y salen de cuadro, en una coreografía excelsa; o se quedan quietos como estatuas, de sal o de arena. Tiziano, Velázquez, Rubens, Van Dyck… quién sabe si ellos fueron capaces de colocar tan bien a sus figuras, congelándolas por la eternidad. Las siluetas de la frontera seguirán bailando por los siglos de los siglos, dibujadas como una caricatura o llevadas al esperpento.

Tras la última visita a una pianola y unos ojos con apellido alemán —el único descanso verdadero que encontraba el viejo sabueso— el contrapicado es tan extremo que es casi vertical, transmitiendo una inestabilidad insostenible ya: Quinlan, el sistema corrupto, se está viniendo abajo. Cuando finalmente cae, la degradación absoluta, el barro, la basura, escoria. En plano, la imagen de la derrota, el fracaso, una vida entregada a la ley para acabar como un perro sarnoso.

-Un excelente detective y un pésimo policía. Era un hombre maravilloso. Pero, ¿qué importa lo que se diga de la gente? (Tanya / Dietrich)

Orson Welles decía que cualquiera podría dirigir, pero que en la sala de montaje es donde se juega de verdad la partida. Y ahí disfrutaba como un cochino en una charca. La creatividad, ese tesoro enganchado a una condena: la continua necesidad de decidir. Cada camino abre otros más, y éstos, a su vez derivan en ramas que abruman con un peso de mil losas. Cortar y pegar, la derrota o la gloria. En eso él era un salvaje maestro. Aquí, como en muchas de sus obras, el montaje era espídico, acelerado; nos prohíbe descansar. Ésta fue «oficiosamente» la segunda obra maestra tras el festín que se dio recitando Rosebud diecisiete años antes. Tuvo que escribir una memoria de 50 páginas reivindicándose y que los estudios no destrozaran su trabajo —éstos le “birlaron” la mayor parte de sus películas, desesperados con su proceso de acoplar el rompecabezas—. Otra vez los necios, incapaces de advertir que el tipo estaba magnificando sin descanso el enfoque, la perspectiva, el CINE.